2024年热点解读:全面推进政务公开,让权力在阳光下运行

【 背景链接 】公开透明是法治政府的基本特征。全面推进政务公开,让权力在阳光下运行,对于发展社会主义民主政治,提升国家治理能力,增强政府公信力执行力,保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权具有重要意义。

(一)存在问题

近年来,党中央、国务院高度重视政务公开,作出了一系列重大部署,各级政府认真贯彻落实,政务公开工作取得积极成效。但与人民群众的期待相比,与建设法治政府的要求相比还有较大距离。主要表现在以下几个方面:

1、公开理念不到位。总体来看,各级政府及官员主动开始意识较差,主动公开积极性不高,很多都是为了应付上级检查,导致不得不进行公开。平时不认真公开,上级来检查时就大忙一阵,过后一年半载不见翻新,临时应付多,主动公开少,长期坚持公开的更少。

2、公开内容不全面。公开的内容比较粗糙、浅显、不细致,事后公开多,事前、事中公开少,群众对政府有关情况难以有全面准确的了解和把握。如在财务公开上,只公开几个大数据,不公开具体的收入和开支项目,即使公开了部分,也没有细化下去。

3、公开内容不深入。表面事项公开多,深层次的问题公开少,有避重就轻之嫌。对于群众普遍关心的问题,例如领导干部的考核情况、个人财产情况、“三公”消费情况、关乎百姓生活的项目决定等公开得少。公开的大都是一些有关业务办理、政府职能、机构设置等事务性、程序性的内容。

4、公开形式单一、乏味。政务公开的形式停留在传统的在内部宣传栏张贴的形式多,利用新媒体、新手段公开的少,公开的内容专业性强、可读性差、空洞乏味,具体表现形式不够生动、多样。

5、缺乏有效监督反馈。仅仅停留在公开阶段,未建立政务公开信息反馈制度,公开后没有及时听取群众意见。认为只要公开就完成了任务,对群众提出的要求没有作进一步的说明和解释,或避重就轻。

(二)原因分析

1、主动公开意识不强。一方面,一些政府官员在官本位思想的影响下,把老百姓看成被管理的对象,把自己看成统治者、管理者,认为被管理者只有被动接受管理的义务,没有了解政务信息的权利,把自己掌握的信息视为“私有财产”和权力基础,缺乏主动公开接受监督的意识。另一方面,一些领导怕影响单位形象和个人的威信,工作失误不敢公诸于众,支支吾吾、报喜藏忧,不求真务实,大部分的信息都是“政绩”公开。

2、制度规范不细致、不完善。虽然我们出台了相关条例、规定和意见,但是面临的情况千差万别,需要公布的事项也比较多,对于秘密、机密、隐私的界定也比较难,相关规定不够细致,相关惩戒措施和监督考核机制不够完善,对于没有按照要求进行政务公开的也没有规定相应的法律责任或行政责任。这就导致了很多官员认为政务公开只是走过场、走形式。

如果认准备考,可联系网站客服获取针对性考试资料!

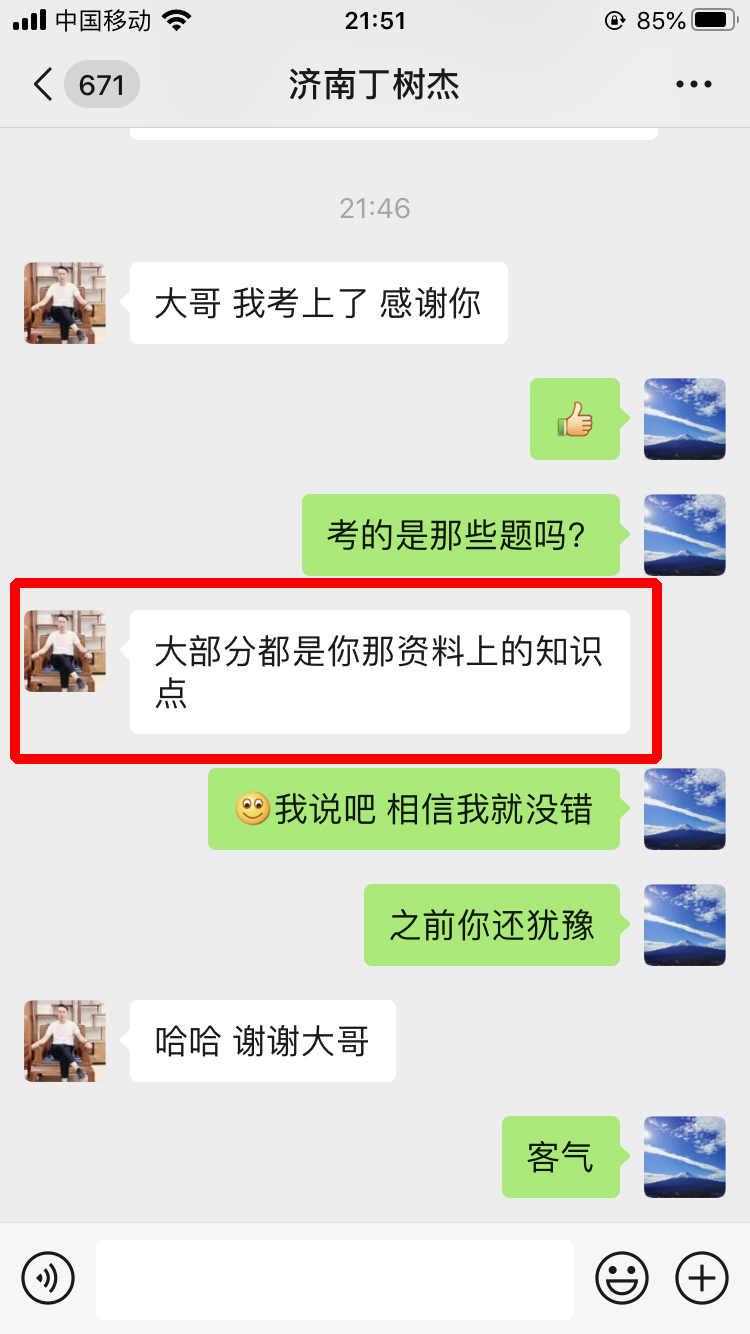

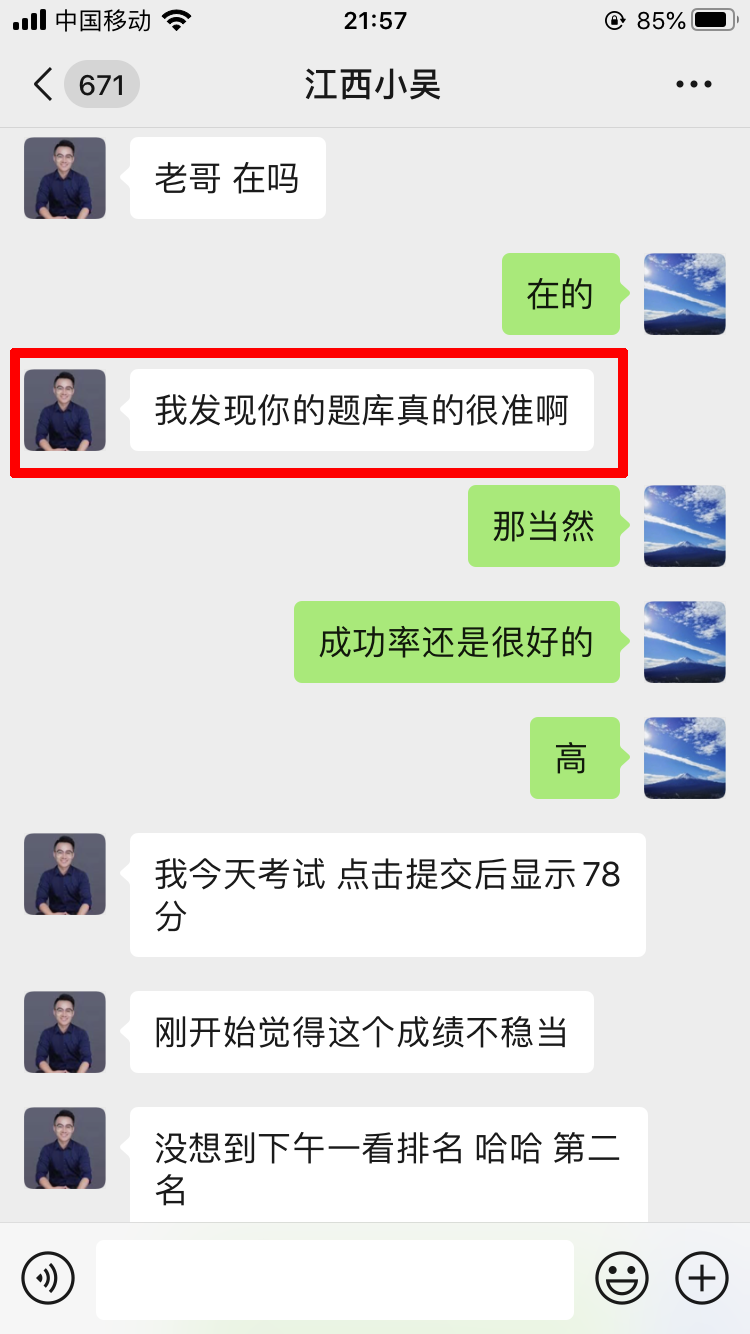

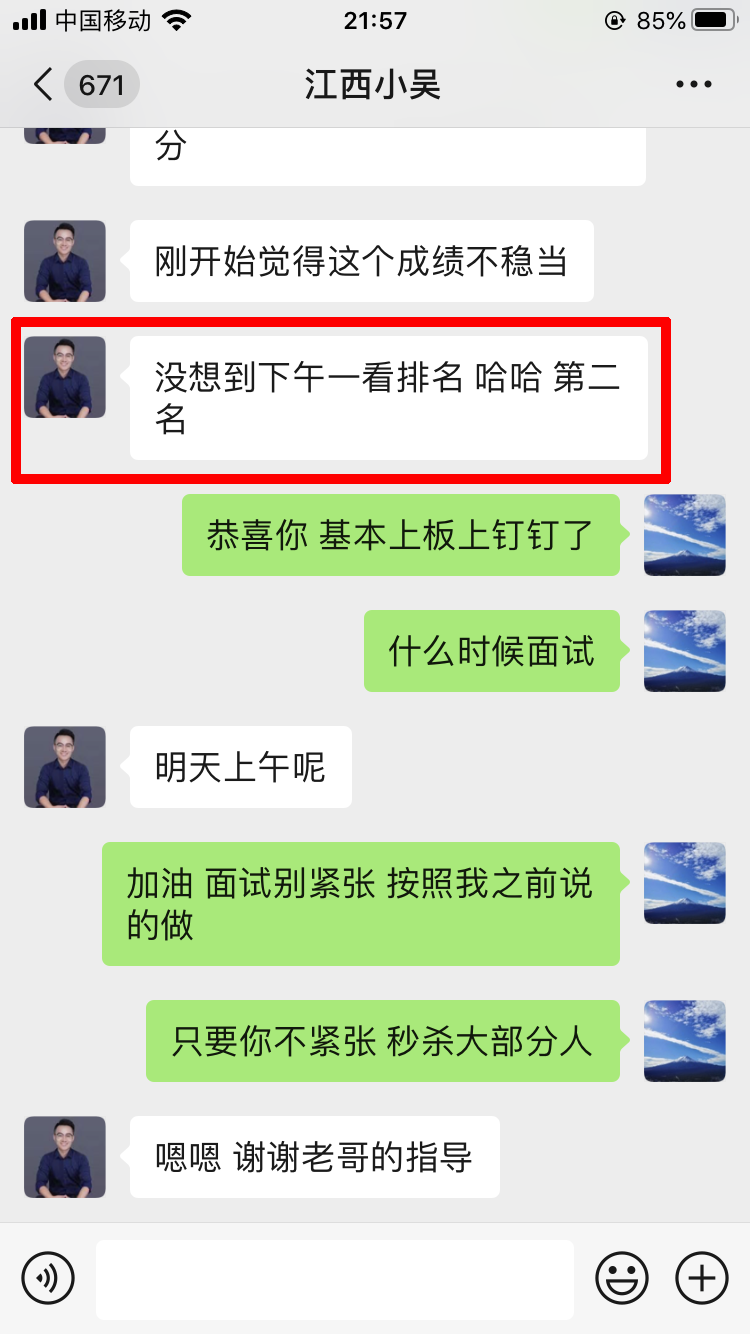

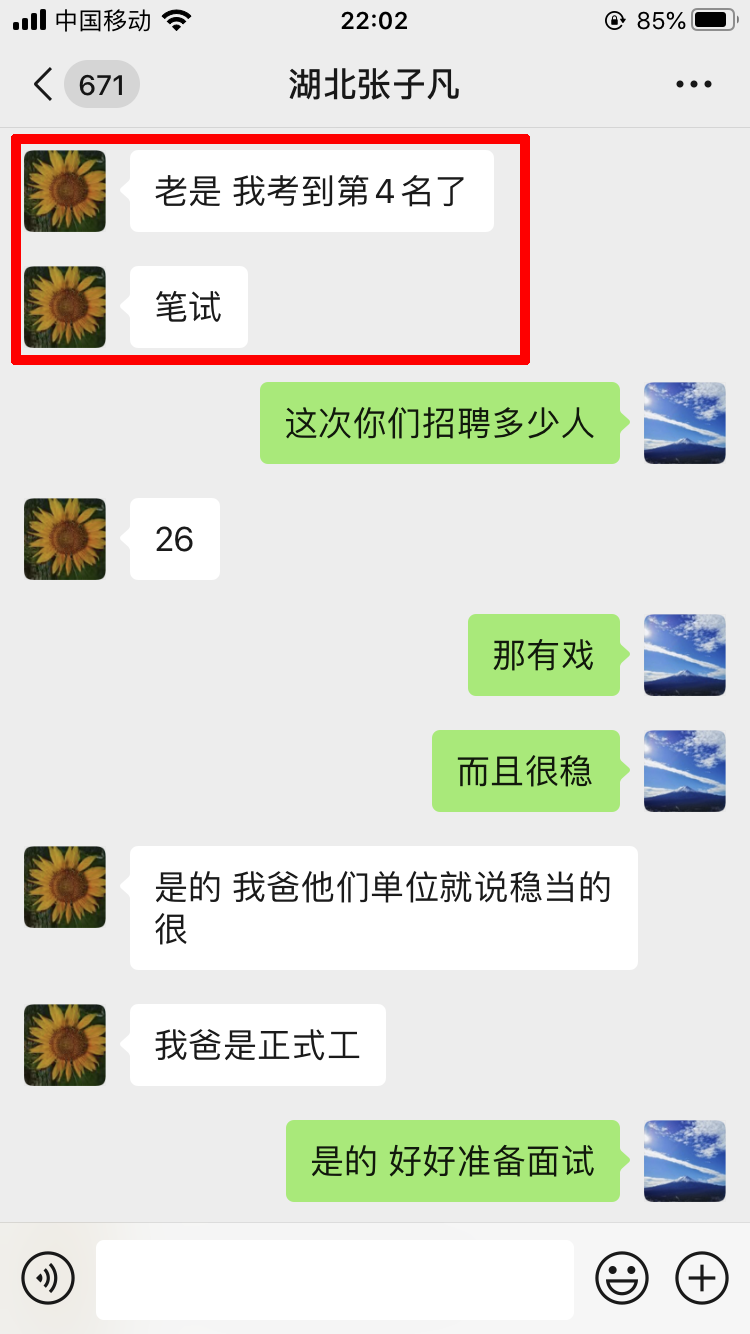

学员评价